ご挨拶

医療総合管理部 副部長 QI管理室 室長 教授 上田 英一郎

特定機能病院には、高度な医療を提供するにあたり、より一層高度な医療安全管理体制の確保が医療法においても求められています。当院では、安全で質の高い医療を安定的に提供するため、一般社団法人日本病院会のQIプロジェクト(https://www.hospital.or.jp/qip/)に参加し、継続的に医療の質を測定、評価、公表し、経時的にこれらの指標を改善することに取り組んでいます。

QIプロジェクトとは

本院では、2019年度から日本病院会が主催する「QIプロジェクト」に参加しております。

QIプロジェクトは、「自院の診療の質を知り、経時的に改善する」ことを目的とし、医療の質を測定、評価、公表するための指標の検討と各病院でPDCAサイクルを病院の運営管理の手法に組み込むことを促す役割を担っています。

※医療の質は「個人や集団に対して行われる医療が望ましい健康アウトカムをもたらす可能性の高さ、その時々の専門知識に合致している度合い」と定義されています。

その他指標(日本病院会QIプロジェクト以外で本院独自のもの)

安全で質の高い医療の提供 (医療安全月間における主な取組み)

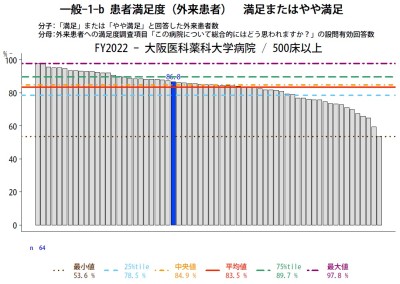

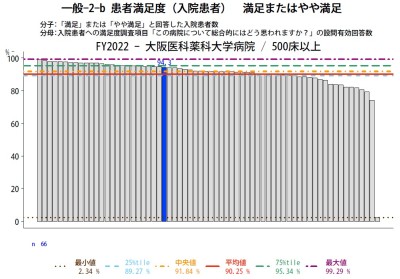

患者満足度 外来・入院

医療の質を測る基本項目として広く用いられています。「受けた治療の結果」「入院期間」「安全な治療」等に対する患者さんの満足度をみることは、医療の質の直接的な評価といえます。

2.指標の定義

病院における施設・療養環境、接遇、診療、サービス体制の各面に対する患者さんの満足度を把握することは、医療の質を図るうえで、重要かつ直接的な評価指標の一つとなります。

当院では、「当院について、総合的にはどう思われますか。」という設問に対して、「満足・やや満足・どちらともいえない・やや不満・不満」の5段階評価で回答いただいています。

3.分子・分母等(データの算出方式)

患者満足度(外来患者)

分子:a.「満足」と回答した外来患者数

b.「満足」または「やや満足」と回答した外来患者数

分母:外来患者への満足度調査項目

「この病院について、総合的にはどう思われますか?」に対する設問有効回答数

患者満足度(入院患者)

分子:a.「満足」と回答した入院患者数

b. 「満足」または「やや満足」と回答した入院患者数

分母:入院患者への満足度調査項目

「この病院について、総合的にはどう思われますか?」に対する設問有効回答数

【本院独自患者満足度調査結果】

令和4年度(2022年度)患者満足度調査結果

外来:満足(36.4%)+やや満足(50.4%)=86.8% 日本病院会平均値:83.8%

入院:満足(59.0%)+やや満足(35.2%)=94.2% 日本病院会平均値:89.8%

6.分析・考察

外来・入院とも、「満足」と回答した患者数のみを見た場合、日本病院会の平均値より低いが、「満足」または「やや満足」と回答した患者数を合わせると、外来・入院ともに日本病院会の平均値よりも高い傾向にある。

7.改善・更なる質向上に向けた活動について

(これまでの取組内容と結果)

- 患者サービス向上委員会を毎月開催し、定期的に患者サービス向上のための取り組みについて議論し、その結果を実現できるよう関係部署に働きかけています。

- 上記委員会から「お礼・意見・改善事例」を記載した委員会通信(A4サイズ1枚)を2022年6月より発刊、法人内グループウェア(域内LAN)に掲載し、法人内全職員に周知しています。

- 意見箱を外来フロア2か所及び各病棟(22か所)に設置し、患者さんからの意見を収集しています。また、その内容をもとに施設の整備、療養環境の改善、待遇マナーの向上、診療面におけるフォロー、診療及び会計待ち時間の短縮等に取り組んでいます。

- 患者さんの会計待ち時間の解消を図るため、2023年1月より「医療費あと払いクレジットサービス」を導入し、10月末時点で、日々の支払いにおいておおよそ10%程度の方が利用しています。

(今後の予定等)

- 接遇・マナーの重要性を認識するために、改めて複数回にわたり研修会を開催します。

- 満足度調査委託企業から他院での成功事例を収集し、当該施設への現地訪問などを行い、活用可能な事例について実施する。

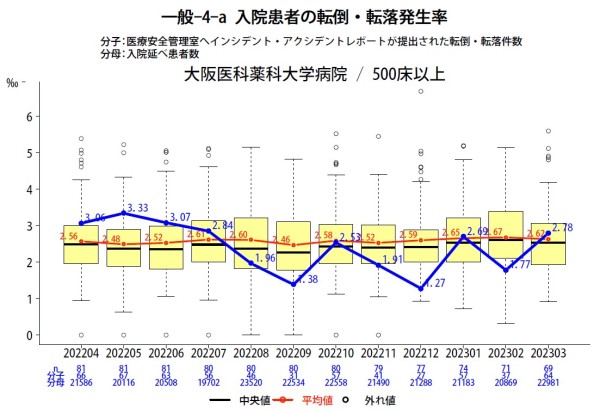

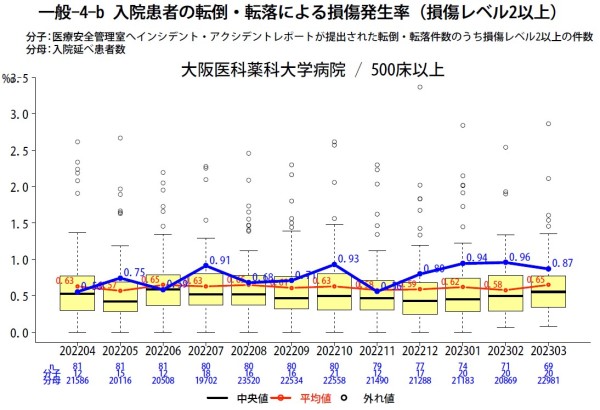

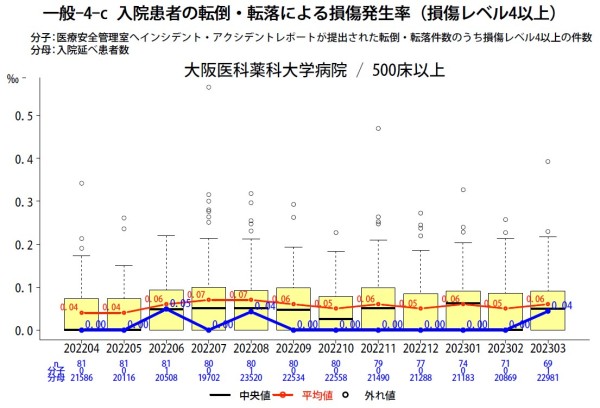

2.指標の定義

入院中の患者の転倒やベッドからの転落は少なくありません。原因としては、入院という環境の変化によるものや疾患そのもの、治療・手術などによる身体的なものなどさまざまなものがあります。転倒・転落の指標としては、転倒・転落によって患者に傷害が発生した損傷発生率と、患者への傷害に至らなかった転倒・転落事例の発生率との両者を指標とすることに意味があります。転倒・転落による傷害発生事例の件数は少なくても、それより多く発生している傷害に至らなかった事例もあわせて報告して発生件数を追跡するとともに、それらの事例を分析することで、より転倒・転落発生要因を特定しやすくなります。こうした事例分析から導かれた予防策を実施して転倒・転落発生リスクを低減していく取り組みが、転倒による傷害予防につながります。

3.分子・分母等(データの算出方式)

分子:入院中の患者に発生した転倒・転落件数

分母:入院延べ患者数

4.データ

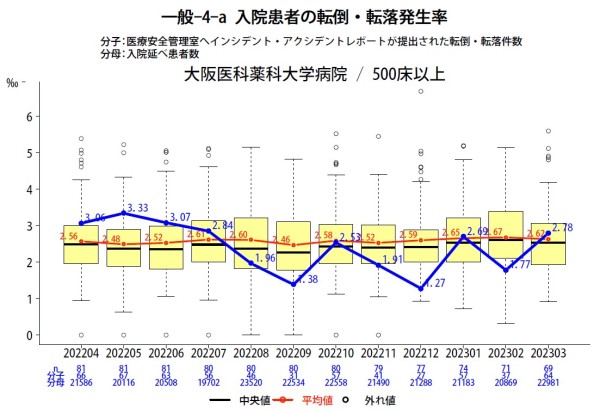

※青線が当院の実績を示しています。

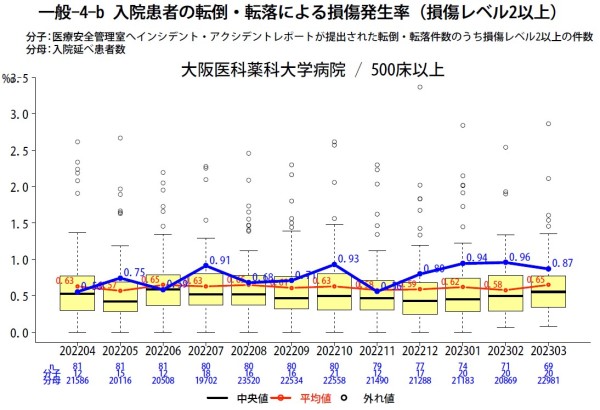

※青線が当院の実績を示しています。

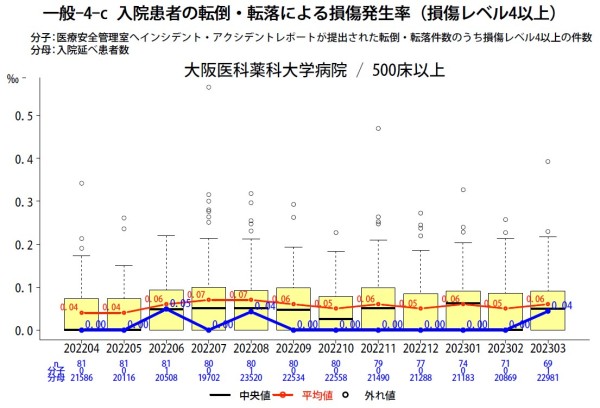

※青線が当院の実績を示しています。

6.分析・考察から、改善に向けた活動について

- 日本病院会のデータ比較から、本院における入院患者の転倒・転落の発生率は月によってばらつきがあります。レベル別にみますと損傷レベル2以上の損傷発生率は、平均値を上回っていますが、損傷レベル4以上は平均値より低い値で推移していることが読み取れます。

- 転倒・転落防止に関する医療改善委員会は、2010年から活動を開始し、転倒転落防止アルゴリズムを用いた患者の転倒リスク評価、およびそのリスクに応じた対策を講じることで転倒防止に取り組んでいます。

他、引き続き、さらなる転倒・転落防止に向けて、三島医療圏を巻き込んだ不眠対策にも取り組んでいます。

さらに2023年度より、転倒・転落・身体抑制に関するワーキングを発足し、患者が安全な入院生活が過ごせるよう、

転倒転落防止のための対策及び身体拘束の低減を目指します。

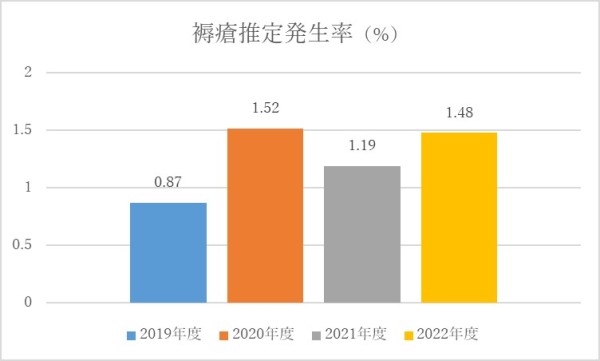

褥瘡発生率

褥瘡予防対策は、提供されるべき医療の重要な項目であり、栄養管理、ケアの質評価にかかわります。また患者のQOL の低下により、在院日数の長期化や医療費の増大につながります。

2.指標の定義

褥瘡は患者のQOLの低下をきたすと共に褥瘡治療により入院期間が長期に及ぶことで、在院日数の長期化や医療費の増大につながります。褥瘡予防対策を重点的に行い、発生を抑えることは患者のQOLの維持や退院後の安定した生活につながります。またチーム医療の重要な項目です。

3.分子・分母等(データの算出方式)

褥瘡推定発生率(%)=A/B×100

分子(A):調査日に褥瘡を有する患者数-入院時すでに褥瘡保有が記録されていた患者数

分母(B):調査日の施設入院患者数

4.データ

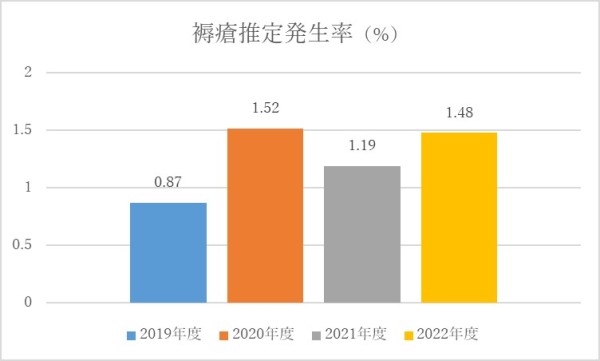

※日本褥瘡学会が定めた計算方法により算出した推定発生率

2019年度 0.87% 2020年度 1.52% 2021年度 1.19% 2022年度 1.48%

6.分析・考察から、改善に向けた活動について

- 患者の重症度や高齢化は年々進んでおり、褥瘡対策を講じても褥瘡の発生を認め、重症化することで治療に難渋する症例もあります。2022年7月の救命救急センターの開設(三次救急の受け入れ開始)に伴い、高度急性期医療を必要とする重症患者の入院も増加しています。そのため、スタッフへの褥瘡予防対策についての研修会の実施やリンクナースの育成を重点的に行い、対策を継続する必要があります。

7.改善・更なる質向上に向けた活動について

- 褥瘡専任看護師を各病棟に3名程度配置して、褥瘡管理者と患者情報を共有し、必要な褥瘡予防対策を適切に行うことで、褥瘡推定発生率を低値で維持できるよう取り組みます。

- 1回/週の褥瘡回診では、皮膚科医師・形成外科医師・皮膚・排泄ケア認定看護師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士からなる多職種チームがベッドサイドに伺い、褥瘡治療や予防対策について専門的視点から助言を行います。回診後は検討した治療方法やケアの内容を、主治医や部署スタッフと電子カルテ内の記録を通して共有して連携を行っています。

- 褥瘡対策で使用する高機能マットレスは中央管理として、マットレスの選択基準を活用して適切に使用していますが、台数不足や経年劣化を認めることがあります。そのため、使用するマットレスの種類なども含めて定期的に見直しや、更新を行っています。

- e-ラーニングによる褥瘡対策研修を充実させ、全職員の褥瘡対策に関する知識や技術の向上に取り組みます。

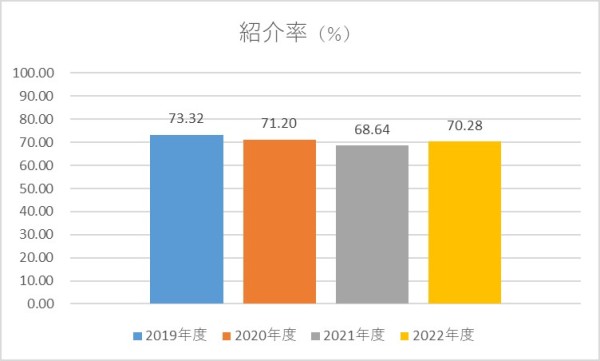

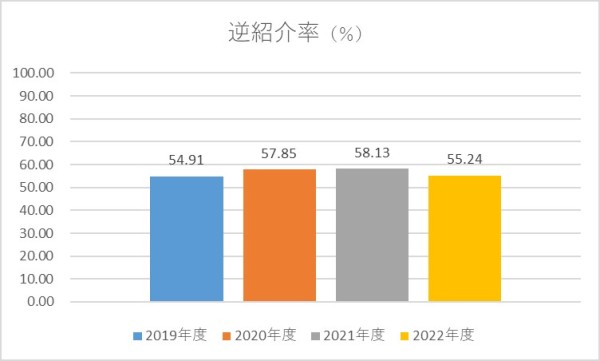

紹介率及び逆紹介率

紹介率とは、初診患者に対し、他の医療機関から紹介されて来院した患者の割合です。一方、逆紹介率とは、初診患者に対し、他の医療機関へ紹介した患者の割合です。高度な医療を提供する医療機関にだけ患者が集中することを避け、症状が軽い場合は「かかりつけ医」を受診し、そこで必要性があると判断された場合に高い機能を持つ病院を紹介受診する、そして治療を終え症状が落ち着いたら、「かかりつけ医」へ紹介し、治療を継続または経過を観察する、これを地域全体として行うことで、地域の医療連携を強化し、切れ間のない医療の提供を行います。つまり、紹介率・逆紹介率の数値は、地域の医療機関との連携の度合いを示す指標です。

2.指標の定義

紹介率:全初診患者の中で、他医療機関から紹介された患者の割合

逆紹介率:院での診療により、安定した症状となった患者さんを

紹介元の医療機関や地域のかかりつけ医等に紹介する割合

3.分子・分母等(データの算出方式)

紹介率:(紹介患者数+救急搬送患者数)/ 初診患者数

逆紹介率:逆紹介患者数/ 初診患者総数

4.データ

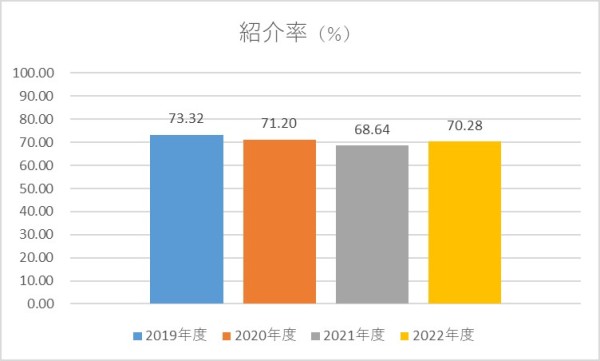

紹介率:1か月毎集計(平均)

2019年度…73.32% 2020年度…71.20% 2021年度…68.64% 2022年度…70.28%

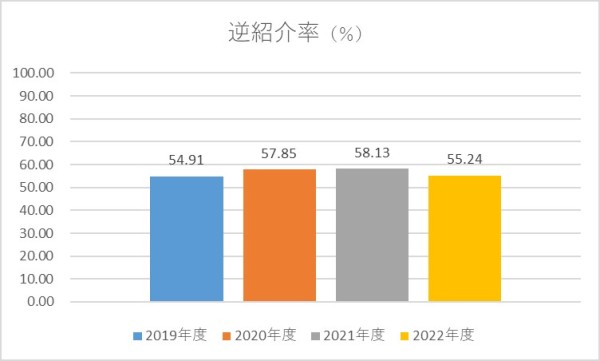

逆紹介率:1か月毎集計(平均)

2019年度…54.91% 2020年度…57.85% 2021年度…58.13% 2022年度…55.24%

5.値の解釈

特定機能病院の承認要件として、紹介率50%以上、逆紹介率40%以上を維持する必要があり、より高いほうが望ましい。

6.分析・考察から、改善に向けた活動について

紹介率については、71~73%前後を推移していたが、コロナウイルス感染症の影響もあり2021年度は70%を割り込んでしまった。但し、2022年度には、70%以上となり、コロナウイルス感染症流行前まで戻りつつある。逆紹介率については、初診患者数もここ近年コロナウイルス感染症の影響で増加傾向にあったが、コロナウイルス感染症の重症受入れに特化した影響もあり、逆紹介が推進され、2021年度には58%を超えている。しかしながら、2022年度にはまた落ち着きを見せて低下傾向であるため、今後も逆紹介率60%以上を目標に取り組んでいきたい。

7.改善・更なる質向上に向けた活動について

これまで紹介患者数の増加を目指し、紹介の少ない地域や更に紹介を増やしたい地域の医療機関や各医師会等に、当院の強みである医療の広報や新任科長の挨拶のため、積極的に医師同行訪問を行ってきた。また、「MIZUKI」、「MIZUKI臨時増刊号」や「診療のご案内」等広報物を作成して各医療機関に配布したり、ホームページで新任科長の挨拶や当院の特色ある医療を今まで以上に動画等で掲載しアピールしている。現在、当院との連携登録医療機関も地道な訪問活動等により1,000件を超える数字となっている。2020年度末には、「大阪三島医療連携けやきネットワークシステム(通称:けやきネット)」を導入し、CT、MRI(オープン検査)のWEB予約を開始し、更なるIT化を進めているところである。

逆紹介患者数の増加に向けても、以前から医療連携室が他医療機関を探すために作成した「見つかるくん」やグーグルマッピングに加え、更に2020年6月に医療機関検索システム「メディグル」をかかりつけ医相談窓口に導入し、より迅速に患者に他医療機関を紹介できるような仕組みを構築している。

また、2022年7月の新棟竣工に合わせて病院ホームページの全面リニューアルを行い、以前よりかなり見やすく、目的とするサイトにアクセスしやすくしたことにより、閲覧件数も約1.5倍以上になっている。

今後は、2022年9月から試験導入している入退院支援クラウドのCAREBOOKの本格活用によるより円滑な転院調整や更なる医療機関訪問の実施及びコロナウイルス感染症拡大防止のため中止になっていた連携に関わる各種イベントの開催の再開などにより、連携医療機関の増加を目指し、紹介率や逆紹介率向上に向けた活動をより積極的に行っていく予定である。

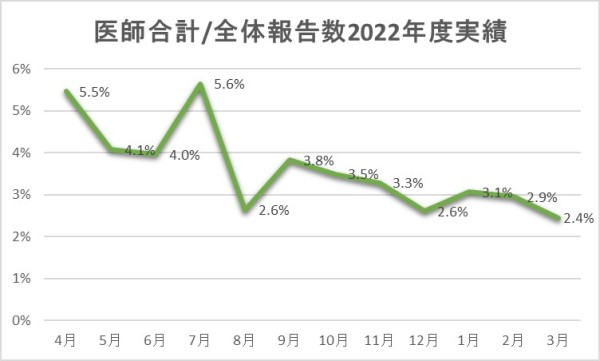

インシデント報告(全報告中医師による報告の占める割合)

身体への侵襲を伴う医療行為は常にインシデント・アクシデントが発生する危険があります。その発生をできる限り防ぐことは医療安全の基本です。仮にインシデント・アクシデントが生じてしまった場合には、原因を調査し、防止策をとることが求められます。そのためにはインシデント・アクシデントのみならず、ヒヤリハット事例等の報告を速やかに行う事が必要です。

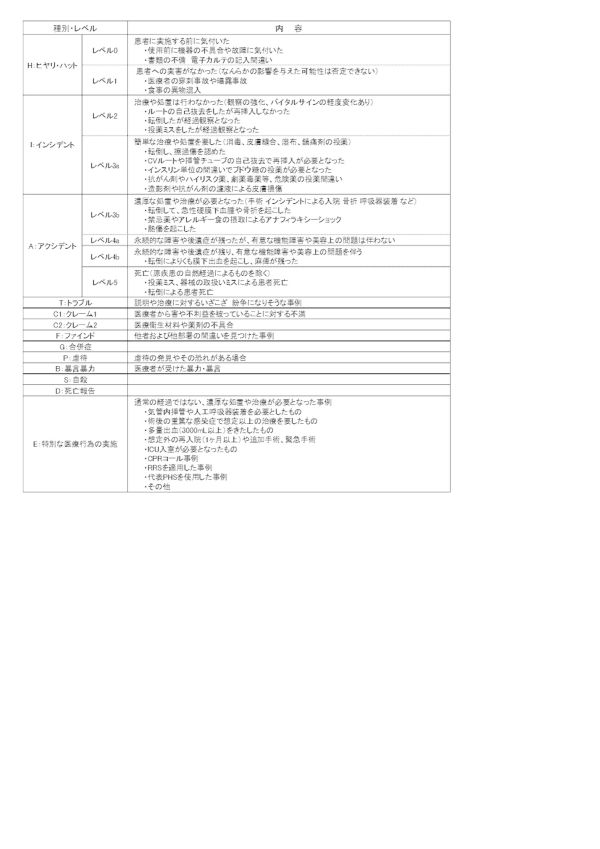

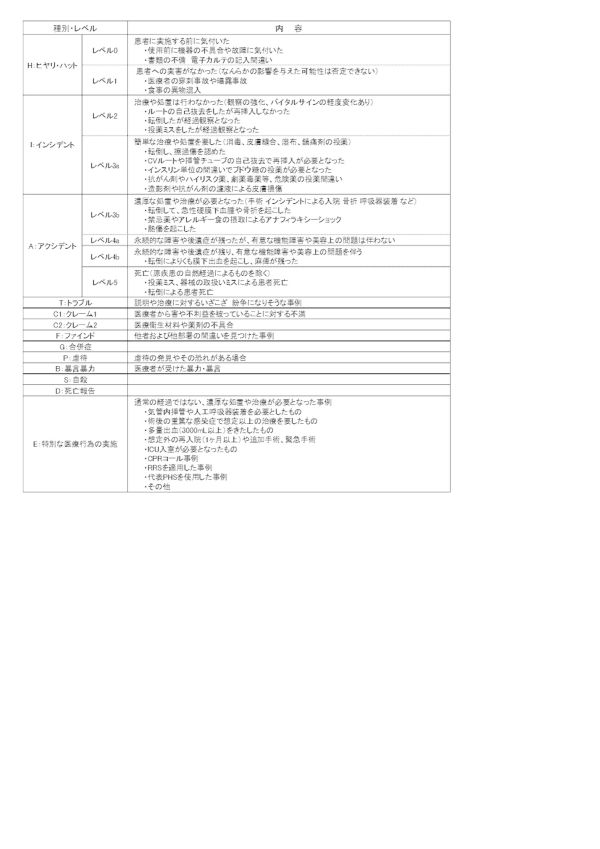

<安全に関する報告基準>

一般に医師からの報告が少ないことが知られていますが、組織が有害事象を正確に把握するためには医師の報告が不可欠とされており、最低でも全報告件数の10%が求められています。すなわち、この値が高いことは医師の医療安全意識が高い組織であると言えます。

1.指標の名称

インシデント報告(全報告中医師による報告の占める割合)

2.指標の定義

インシデント・アクシデント等の全報告数のうち医師による報告数の割合

3.分子・分母等(データの算出方式)

分子: 分母のうち医師が提出した報告総件数

分母: 期間中に提出された報告総件数

6.分析・考察

医師からのインシデントレポート報告件数の割合は3.5%と減少している。これは、医師からの報告件数が減少していることに加え、総報告件数が昨年度を上回っていることが要因と考えられる。特に、医師以外の他部門からの影響レベル0.1(ヒヤリハット)の報告件数の増加は顕著である。

なお、インシデント・アクシデント・合併症等の報告に限定した場合、医師からの報告件数の割合は14.6%である。

7.改善に向けた活動について

診療科、センター、部門の各リスクマネージャーに対し、医療総合管理ラウンドやリスクマネージャー会議などでの啓発活動を継続している。また、研修医に対しては、医療安全調査委員会の出席やリーダー研修医ミーティングを通して、インシデントレポート報告の重要性について理解が深まるよう、働き掛けを行っている。

他、今後、報告入力が簡易な新システムへ移行するため、リスクマネージャー会議を通して報告数を増やすよう、併せて周知も行う。

今後も引き続き、医師への安全への意識を高めるために、ヒヤリハットやクレーム・トラブル事例を含む報告数を増やすよう、積極的な働きかけを行っていきたい。

職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率

医療機関を受診する患者は、免疫力が低下していることが多く、病院職員からの感染を防止する必要があります。

接種率が高い場合には、院内感染防止対策に積極的に取り組んでいると評価できます。

2.指標の定義

年度中に自施設または他施設においてインフルエンザワクチンを接種した職員の割合

3.分子・分母等(データの算出方式)

分子:インフルエンザワクチンを予防接種した職員数

分母:職員数

4.データ

※青線が当院の実績を示しています。

7.改善に向けた活動について

各部署に対象者リストを送付、接種の有無などを確認している。

ポスターを各部署に配布し、啓発活動を行っている。

安定的な看護師の確保・人材育成

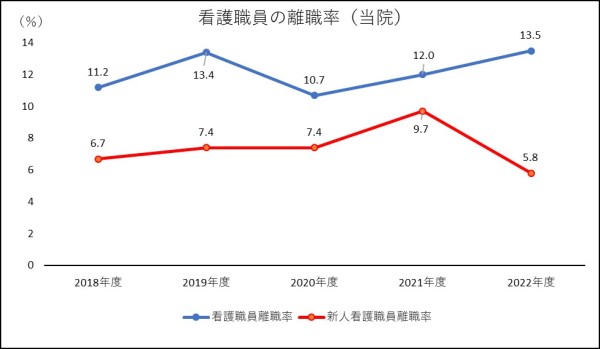

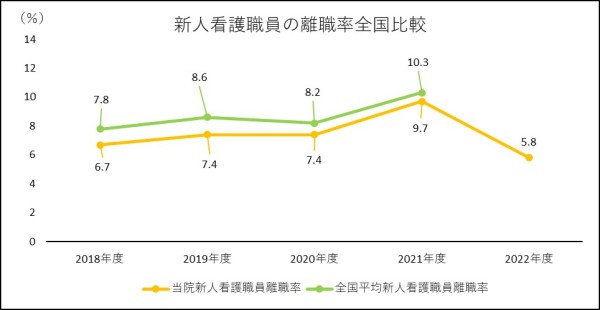

良質な医療を提供するためには安定的な看護師確保およびその育成が重要である。看護師が定着し経験年数の長い看護師が多くなることにより、高い専門性を有した優秀な看護師の育成および充実したチーム医療活動の実現につながる。したがって「看護師・新人看護師の離職率の推移」および「人材育成の体制」状況は良質な医療の維持・発展の指標になると考える。

1.指標の名称

安定的な看護師確保・人材育成

「看護師の離職率」「新人看護師の離職率」

2.指標の定義

「看護師の離職率」とは、年間における離職者数/総看護師数(正職)とする。

「人材育成の体制」とは、看護部内の人材育成のためのシステムとする。

3.分子・分母等(データの算出方式)

「全看護師の離職率」=退職した正職看護師数/全正職看護師数(4月1日の看護師数・途中採用の看護師数)

「新人看護師の離職率」=退職した新卒新人看護師数/4月1日採用の新卒新人看護師数

5.値の解釈

- 離職率の推移として低下傾向にあることは、看護師の定着率の安定に向かっていることを意味する。

- 離職率が全国平均との比較により下回っていれば、安定的な人材育成が図れる環境にあると言える。

6.分析・考察

全看護職員離職率に関しては、夜勤時間数が多い病院・規模が小さい病院は高いという傾向が報告されている。また、設置主体別では国公立病院が相対的に低く、大都市部の病院は従来通り高い傾向を示している。

当院のデータに関しては、夜勤時間数は他施設との比較においては多くはないが、全職員の離職率は全国平均より1ポイント程度高い傾向にある。大阪府の離職率は2021年14.3%と全国平均より2.7ポイント高いため、大阪府の平均との比較では2ポイント低い傾向である。新人看護師の離職率は、例年全国平均より1.1~1.7ポイント低い中、増加傾向にあったが、当院の昨年は3.9ポイント減少した。きめ細やかな「ひよこ相談室」などの個別の相談窓口設置など、新人看護師の人材育成のための教育体制に加え、状況に即したメンタルヘルスの支援体制の取組みが離職率低下によい影響を与えていると考える。一方、全看護職員の離職率は微増しており継続した支援が必要であると考える。

7.改善に向けた活動について

全看護職員の離職率を低下させるためには、就業環境(時間外労働削減・ワークライフバランス支援、夜勤専従など多様な働き方の推進等)の改善に取り組む必要があると考える。医師の働き方改革に留まらず、看護師の働き方改革(タスクシフト)についても提言していく必要がある。さらに、育休取得中の人員補充などの業務負担軽減や育休取得後の復帰支援、メンタルヘルスに対する支援強化、仕事に対する多様な価値観への対策などを講じる必要があると考える。

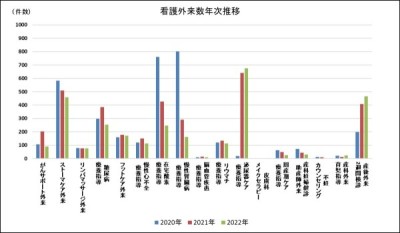

看護外来実績件数

良質な医療を提供するためには、外来における継続看護が適切に実施されることも非常に重要である。外来において慢性疾患・がん患者等を対象に専門的な知識・技術を有する看護師が看護外来を実施している。外来における療養指導・生活指導等がタイムリーに実施されることにより適切な在宅療養の維持が可能となり、再入院率や緊急入院の低下にもつながると考えられる。したがって外来における「看護外来実績件数」の推移は良質な医療の維持・発展の指標になると考える。

2.指標の定義

「看護外来実績件数」とは、専門学会の認定を受けた看護師、認定看護師、専門看護師等が実施した療養指導・生活指導・処置・ケアの実施件数を指す。

3.分子・分母等(データの算出方式)

年間(4月1日~翌3月31日)までに実施された看護外来の種類と実施件数の集計数

5.値の解釈

指導数の増加は、疾病の悪化防止・改善対策が強化されていると解釈できる。

メイクセラピー外来は、担当者が臨時講師となり、年間数件である。

6.分析・考察

2020年度以降は、新型コロナウィルス感染に伴うオンライン診療や罹患患者対応、感染対策により、看護外来を制限していた時期があり、慢性疾患系外来の件数は減少している。在宅酸素・慢性腎臓病・糖尿病・泌尿器ケア療養指導など慢性疾患看護領域において、近医かかりつけでの療養指導への移行などにより当院での指導が減少し地域連携の役割も必要になっている。泌尿器ケアは腹膜透析など腎代替療法で外来通院する患者が増加しており、治療決定や日常生活のサポートも担っている。今後、死因の上位である脳血管疾患に関しては、さらなる指導数の増加が期待される。

7.改善に向けた活動について

今年度、糖尿病療養指導士の資格を看護師3名が新たに取得、脳卒中リハビリテーション看護認定看護師も1名増員している。これらを踏まえ、今後、疾病の悪化防止や予防活動への介入、在宅移行との連携強化が必要であり、脳血管疾患・糖尿病療養指導等、積極的に指導数を増加させたいと考える。また、がん拠点病院としてリンパ浮腫看護外来の需要も増えており、セラピスト増員予定である。がんサポート外来と連携し、日常生活の支援につなげたいと考えている。

急性心筋梗塞患者における退院時スタチン投与割合

急性心筋梗塞は通常発症後2~3ヶ月以内に安定化し、大多数の患者は安定狭心症または安定した無症候性冠動脈疾患の経過を辿ります。心筋梗塞発症後の長期予後を改善する目的で、抗血小板薬、β‐遮断薬、ACE阻害薬あるいはアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)、スタチンなどの投与が推奨されています(

日本循環器学会ガイドライン)。この処方率は海外の医療の質の評価指標としても採用されており、広く認識された指標であるといえます。患者の中にはアレルギーなどの適用外の患者も含まれるため、その場合には本指標の値が低く算出される可能性はあります。

2.指標の定義

急性心筋梗塞群にて循環器内科に入院した患者のうち、退院時にコレステロール低下作用のあるスタチンを投与した患者の割合を調査したもの

3.分子・分母等(データの算出方式)

分子:急性心筋梗塞患者で入院し、退院時にスタチンを投与されていた患者数

分母:急性心筋梗塞患者で入院した患者数

4.データ

■2020年度 59/64=92.2% ■2021年度 70/73=95.9%

分子(急性心筋梗塞患者で入院し、退院時にスタチンを投与されていた患者数)

分母(急性心筋梗塞患者で入院した患者数)

5.値の解釈

2021年度は95.9%という高い割合でスタチンが投与されていた。

6.分析・考察

急性心筋梗塞患者に対して高い割合でスタチンが投与されていた。当初はスタチンが投与されていたが、副作用で中止した症例もあった。副作用が出る患者を除けば、2次予防として急性心筋梗塞患者の100%にスタチンを投与すべきと思われる。

7.改善に向けた活動について

急性心筋梗塞患者に対してスタチンが投与されているか、または投与しようとしたかを入院中、退院時に確認するよう医局会やカンファレスにおいて周知徹底し、100%の投与率を目指します。

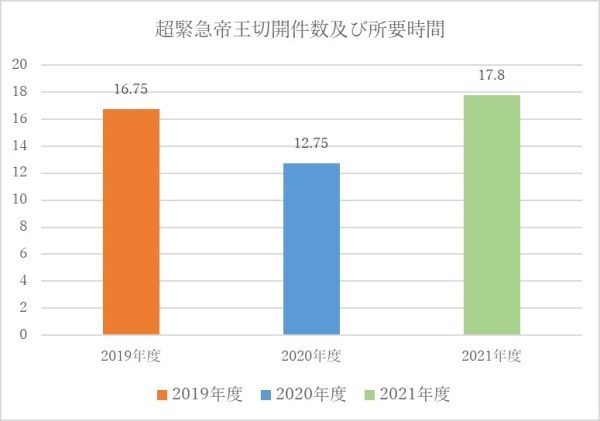

緊急度に応じた帝王切開術グレード分類運用における安全性の向上

平成22年に厚生労働省より提出された周産期医療体制設備指針では、「地域周産期母子医療センターは、帝王切開が必要な場合に迅速(おおむね30分以内)に手術への対応が可能となるような医師(麻酔科医を含む)およびその他の各種職員の配置が望ましい」とされており、当院でも超緊急帝王切開時は、30分以内の児娩出を目標にしています。超緊急帝王切開術の円滑な遂行には各部署間の連携協力が必須であり、産科医・麻酔科医のみならず、新生児科医や産科病棟・手術室・NICUスタッフの協力が不可欠となっております。

1.指標の名称

緊急度に応じた帝王切開術グレード分類運用における安全性の向上

2.指標の定義

超緊急帝王切開の定義に明確なものはないが、子宮破裂、常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、胎児徐脈など母児の生命に危険が切迫していると判断し決定される帝王切開を対象とし、超緊急帝王切開の発生から胎児逸出までの年度毎の平均時間を示しております。

3.算出データについて

年度毎に超緊急帝王切開の発生から胎児逸出までの平均時間を示します。

5.値の解釈

厚生労働省より提出された周産期医療体制設備指針では、「地域周産期母子医療センターは、帝王切開が必要な場合に迅速(おおむね30分以内)に手術への対応が可能となるような医師(麻酔科医を含む)およびその他の各種職員の配置が望ましい」とされています。WHOのPerinatal careのガイドラインや、アメリカ産婦人科学会においても、30分以内であることが提唱されています。

6.分析・考察

帝王切開術のグレード分類を設定し、マニュアルにしたがってシミュレーションを重ねており、安全対策に十分考慮した体制を整えています。

直近3年間の実績においては、全て30分以内で実施出来ています。

7.改善に向けた活動について

現在、手術室連絡後コールバック待ちであるが、コールバックを待たずに手術室に向かえる体制の整備を検討しています。

手術室との連携の中で、情報の細かい行き違いや、必要物品の準備漏れ等については、今後改善すべきと考えています。今後は、院内の関係スタッフにアンケートを実施して、運用の見直しや、アクションカードを作成する等して、診療の質向上につなげたいと考えています。

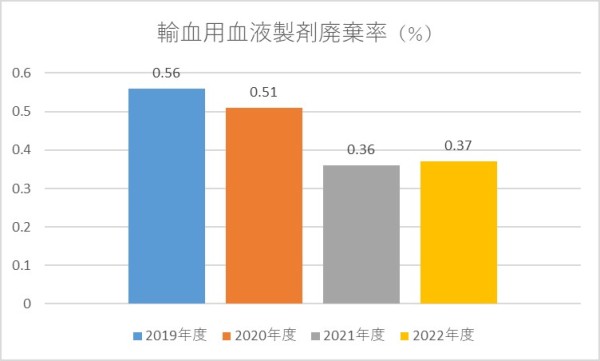

輸血用血液製剤の廃棄率

少子高齢化により献血人口の減少が社会的な問題となっており、献血による輸血用血液製剤を廃棄することなく有効に使用することが求められています。

2.指標の定義

廃棄率が低いということは、当院における血液製剤の適正使用と適正な在庫管理が実施され、血液製剤の有効利用を推進していると定義します。

3.分子・分母等(データの算出方式)

廃棄した輸血用血液製剤の本数が購入本数に占める割合

4.データ

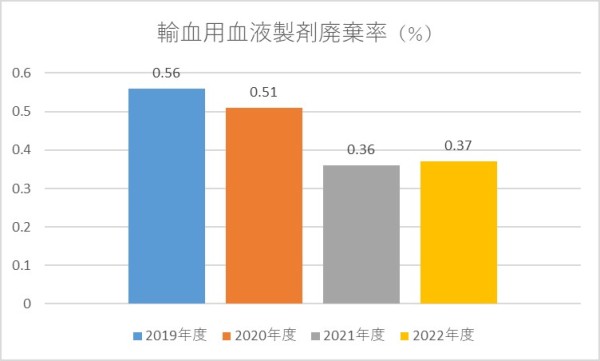

2019年度 0.56% 2020年度 0.51% 2021年度 0.36% 2022年度 0.37%

6.分析・考察

当院における血液製剤の適正使用と適正な在庫管理が実施され、同製剤の有効利用が推進されている。

7.改善に向けた活動について

血液製剤の廃棄削減に取り組んでいる:毎月の輸血療法委員会では、血液製剤の廃棄原因の詳細を診療科委員と共有しています。

手術用の赤血球製剤の適正準備を推進している:手術用に準備した赤血球製剤(C)と実際に輸血した赤血球製剤(T)の比をC/T比と定義します。このC/T比が1に近いほど準備した赤血球製剤が確実に輸血されている事を示しており、厚生労働省が示す輸血療法の実施に関する指針にもこの数値が1.5を超えないように準備することが求められています。毎月の輸血療法委員会では、C/T比が1.5を超えた術式を提示し、各診療科が手術用の赤血球製剤準備量を検討する際の指標としてもらっています。

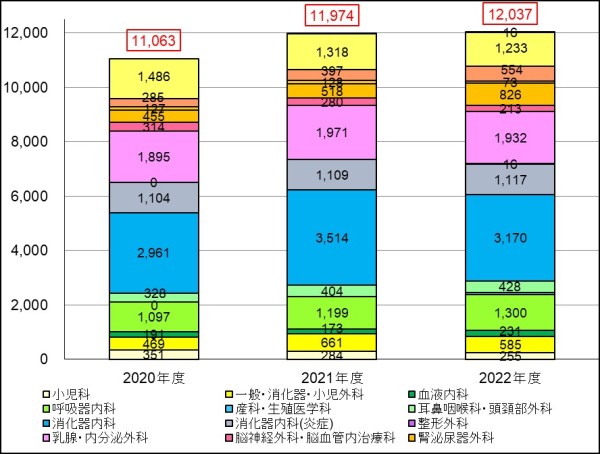

2.指標の定義

がん化学療法は、外来で行う治療が中心になりつつあります。外来治療のメリットは、患者さんが治療を継続しながら、仕事や日常生活を維持し、QOLの向上に寄与することができることです。

外来化学療法センターでは、腫瘍内科医、がん専門薬剤師、がん化学療法看護認定看護師などの専門家が協力し、安全で質の高い医療を提供しています。

また、リウマチや炎症性腸疾患などの生物学的製剤の治療も行っております。

5.値の解釈

利用件数の推移と、診療科、疾患別の統計を示しております

6.分析・考察

年々、患者数は増加傾向にあり、外来治療のニーズが増加しています。

7.改善に向けた活動について

患者数増加に伴い、2020年2月に22床→24床へ、2022年7月には新病院本館A棟へ移転後35床に増床し、待ち時間の減少に取り組んでいます。

同じくA棟の最上階に設置しているがん医療総合センター、緩和ケアセンター、がん相談支援センター、がんゲノム医療管理室とも連携を行い、患者さんへのサポートを充実してまいります。抗がん剤のミキシングロボットを導入するなど、最新機器設備とともに、個々の患者さんに合った適切な治療を行うための体制を整備し、地域医療の要としての役割を担っています。

肝炎ウイルス陽性者に対する消化器内科受診率

ウイルス性肝炎は、肝細胞癌の主要な原因です。現在、ウイルス性肝炎に対し優れた治療法が存在しますが、どんなに良い治療法も患者さんが受診してくれないと治療を行うことはできません。当院では、年間約40000人の患者さんに対してスクリーニング目的にB型肝炎ウイルス及びC型肝炎ウイルスに関する検査が行っています。以前は、それらの検査結果が陽性であるにも関わらず結果説明がなされていない患者さんが少なからず存在していました。そのため、当院では肝炎ウイルス陽性となった患者さんの電子カルテ上に、消化器内科受診を促すアラートを表示するシステムを2015年7月より導入しました。

2.指標の定義

アラートシステム導入前後において肝炎ウイルス陽性患者さんのうち、消化器内科を受診している患者さんの割合(受診率)に着目して、このシステムの有効性を検証しました。

3.分子・分母等(データの算出方式)

分子:消化器内科を受診できた患者数

分母:肝炎ウイルス陽性者数

5.値の解釈

肝炎ウイルス陽性患者のうち、消化器内科を受診した患者の割合であるため、より高い数値の方が望ましい。

6.分析・考察

アラートシステムの導入前は、肝炎ウイルス陽性患者さんのうち54.4%の患者さんが当院及び他院の消化器内科を受診されていました。2015年7月にこのアラートシステムを導入した後の2年間においては受診率が80.8%と改善しており、このシステムの有効性が確認できました。

7.改善・更なる質向上に向けた活動について

このアラートシステムの導入後も消化器内科受診が未確認の患者さんが存在するため、今後もシステムの改善と共に、各診療科の先生方に肝炎ウイルスに関する情報を提供し、肝炎ウイルス陽性患者さんの消化器内科受診に繋がるよう啓蒙活動を継続していきます。

今後は、更にB型肝炎における再活性化に対してもアラートシステムを導入することを検討しています。

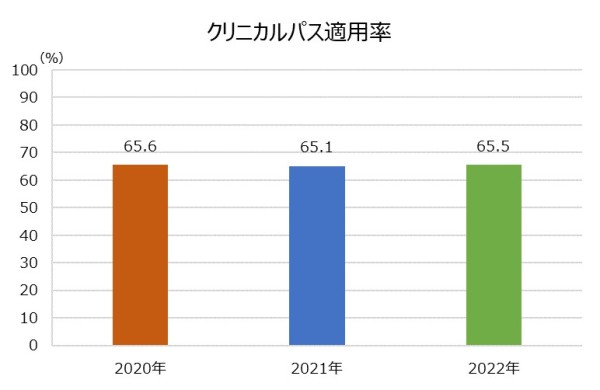

クリニカルパス適用率

クリニカルパスとは、特定の病気ごとに、入院中の患者のケアにかかる全ての医療職が、いつ何をするのか一覧表にしたものであり、最新の文献やエビデンスに基づいたガイドラインに準拠することで、標準治療が実践可能となります。また、クリニカルパスを適用した治療において、治療計画から逸脱する場合もあり、その原因を分析することにより、医療提供の質や、医療安全面におけるリスク管理に有効であると言われている。

2.指標の定義

指標の説明:当院の入院患者数におけるパス適用患者の割合

定義:入院時にクリニカルパス適用の有無

6.分析・考察

重症・軽症様々な患者が入院している現状においてクリニカルパス適用率が65%を推移している事は医療の均一化図る数字としては高い水準と考える。

7.改善に向けた活動について

高度先進医療を担う特定機能病院においてパス適用率をどこまで向上させるかは検討が必要である。既存の適用率でも他大学と比した場合は高い水準にあり、今後は症例数での検証以外に適用日数による適用率算出の検討も必要と考える。

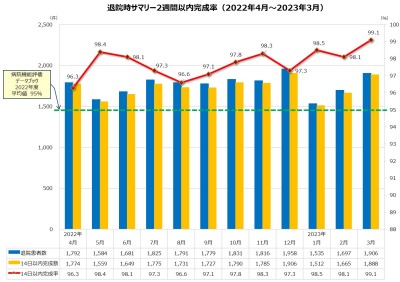

退院後2週間以内の退院時要約完成率

退院時要約とは、患者病歴や入院時の身体所見、検査所見、入院経過など、入院中に行った医療内容を簡潔明瞭に記録したものです。入院中と、退院後の外来担当医との情報伝達の媒体として機能するもので、入院から外来に至る診療が円滑に行われ、適切に治療が行われることを目的に医師が作成します。公益財団法人日本医療機能評価機構が実施する病院機能評価(一般病院3)では、退院時の外来診察までの平均的な日数である退院後2週間以内に原則100%作成されていることが望ましいとされています。退院時要約を作成することは、医療が適切に継続されるための医療の質を示す指標の一つであると言われています。

2.指標の定義

期間内の総退院患者の内、退院後2週間以内に作成された退院時要約の完成率

3.分子・分母等(データの算出方式)

分子:当該科の退院後2週間以内に承認された退院時要約数

分母:期間内の当該科総退院患者数

5.値の解釈

退院後2週間以内に100%作成されていることが望ましい。

6.分析・考察

退院後2週間以内の完成率は96.3~99.1%と、基準値(病院機能評価受審病院の平均値)の95%よりも高い数値で推移しています。

7.改善に向けた活動について

主担当部署である診療情報管理室では未完成リストを作成し、完成率100%を目指すため、メールや電話での連絡を随時行っております。また、記載内容についても多職種での監査を行っており、今後も質向上を目指したいと考えております。

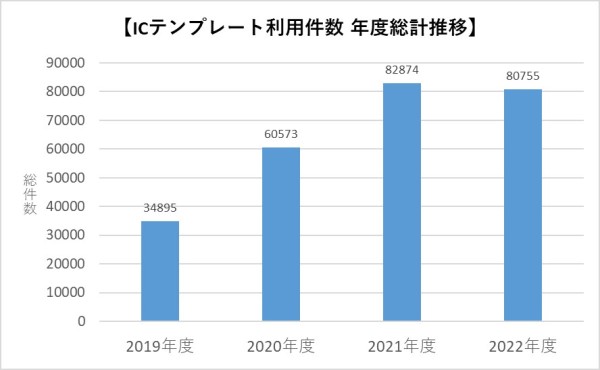

インフォームド・コンセントの質向上

①ICテンプレート利用件数

医師は患者さんに対して、十分な情報を提供し、治療内容等に対してわかりやすい説明を行う必要があり、患者は説明内容を十分に理解した上で自己決定権を実現するという一連のプロセス、すなわち「インフォームド・コンセント(説明に基づく同意)」(以下、「IC」という)が必要です。

2.指標の定義

本院では、電子カルテシステム内にIC記録のテンプレートを配置し、それを活用することで、ICが経時的に閲覧出来、経過を一元的に把握することが出来ます。また、看護師やメディカルスタッフの同席も可能な限り実施し、IC後の患者さんの理解度の確認や不明点の補足等をICテンプレートに追記するといった、より良い医療の提供を目指しています。

3.分子・分母等

毎月のICテンプレート利用件数の推移を示しています。

6.分析・考察

2018年2月から運用を開始し、利用数は堅調に伸びている。IC記録を経時的に閲覧することによって治療の経過が分かりやすくなった。夜間・休日において主治医以外の医師が緊急対応することになった場合、患者さんの病状経過が分かり易く、迅速な対応が出来るようになった。

7.改善に向けた活動について

医局会等へ訪問し、IC記録の利用に関する質疑や、診療録(カルテ)記載内容の充実にむけた啓発活動を行っています。

インフォームド・コンセントの質向上

➁インフォームド・コンセント後の患者さんの理解度確認

インフォームド・コンセント(以下、「IC」という)において重要なことは、患者さんや家族がしっかりと理解できたかどうかということです。医療従事者が説明をしたつもりであっても、患者側に十分な理解がなければICは成立したとは言えません。特に手術や、侵襲度の高い治療・検査等を実施する場合のIC(以下、「重要IC」という)については、可能な限り看護師等が同席し、理解の向上に努める必要があります。同席出来なかった場合でも、後ほど看護師等から理解度の確認を行い、患者さんや家族と医療者双方が納得した意思決定が出来るように努めることが必要です。

本院では、看護師やメディカルスタッフの同席も可能な限り実施し、IC後の患者さんの理解度の確認や不明点の補足等をICテンプレートに追記するといった、より良い医療の提供を目指しています。

2.指標の定義

重要ICのうち、IC後に看護師等が患者さんの反応や理解度を確認し、その結果をカルテ(ICテンプレート)に記載した割合

3.分子・分母等

毎月の重要IC後の看護師等による患者さんの理解度の確認率を示す。

6.分析・考察

本院では、全病棟にICカレンダーを設置し、そこに予定を書き込むことで、医師と看護師の情報共有を図り、IC実施時に看護師の同席から、IC後の患者さんの理解度の確認に努め、より安全で質の高い医療の提供に向けて活動しています。

導入当初のIC理解度確認率は79%であったが、ICカレンダー設置による医師と看護師の情報共有により、確認率は大幅にUPし、2022年度は90%台を維持しています。

7.改善に向けた活動について

診療科長会や、外来病棟合同会議等の全体会議で毎月の推移を報告し、看護師のIC同席から、IC後の確認率の改善を図っています。また、重要IC確認率が低い病棟は、個別に面談を実施して、確認率向上に向けて活動しています。