リハビリテーション医療職(療法士)

リハビリテーション科

リハビリテーション医療職(療法士)の紹介

- 当院では病棟担当の療法士が患者さんの状態などに応じて、365日リハビリテーション医療を提供できる体制を整えています。

- 病院本館の循環器内科病棟、脳神経外科病棟、整形外科病棟には、リハビリテーション治療室を設けています。患者さんの状態に応じて、早期より安全に注意してベッドサイドからリハビリテーション治療室へと離床を進めています。

リハビリテーション医療職の人数

- 療法士(専門職)

理学療法士:44名 作業療法士:8名 言語聴覚士:6名 - 看護師:0.5名 診療補助員:4名

(2025年9月1日 現在)

リハビリテーション科の基本方針

- チーム医療を推進し、安心・安全なリハビリテーション医療を提供します。

- 自己研鑽に励み、質の高いリハビリテーション医療を提供します。

主な療法の特色

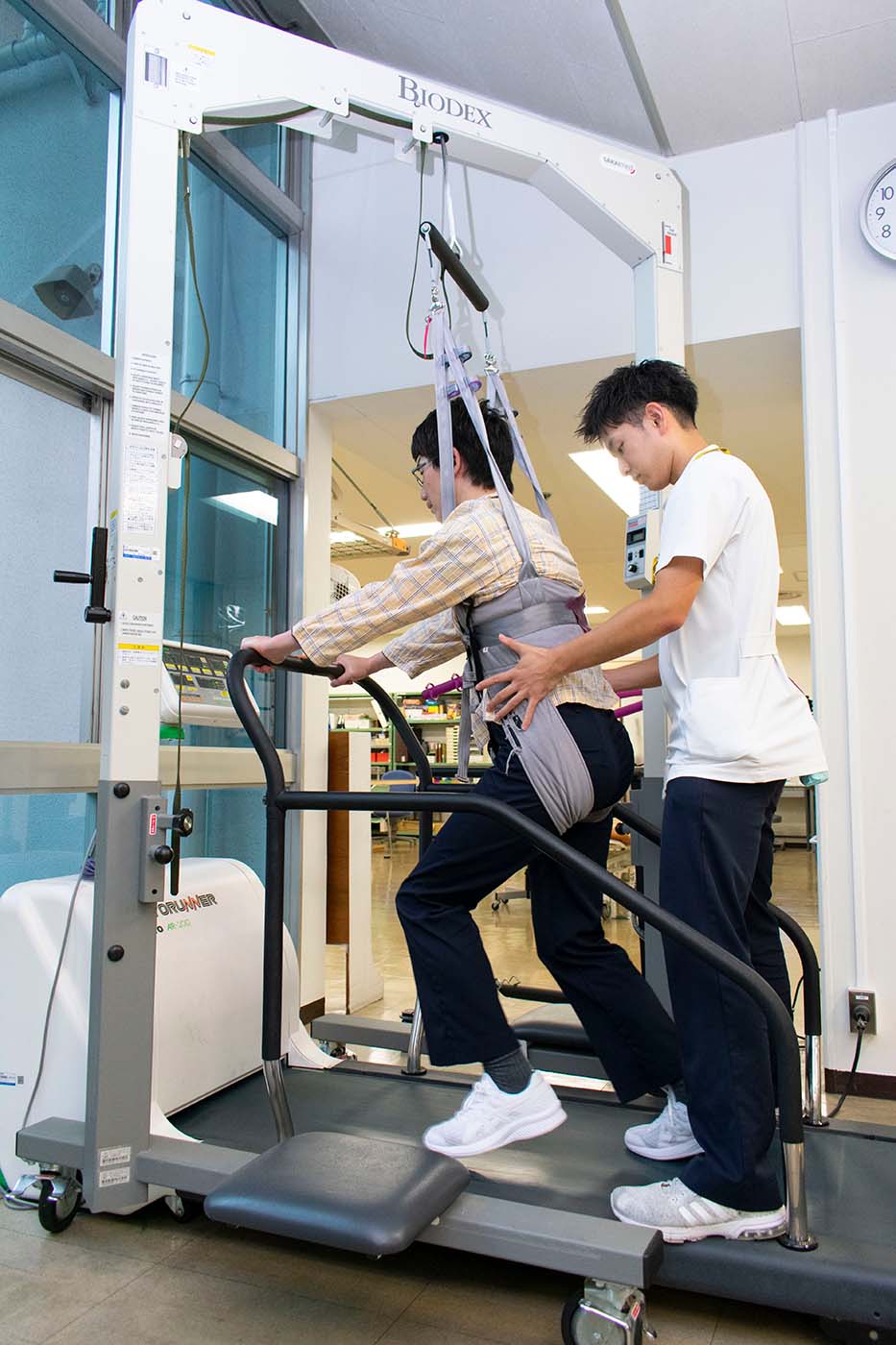

理学療法(PT)

- 基本動作(起きる・座る・立つ・歩くなど)の獲得を目標に、超早期から理学療法を開始しています。

- 病棟の看護師と連携し、安全な移動方法の提案など、病棟での生活範囲の拡大に努めています。

- 小児から高齢者まで幅広く対応しています。

作業療法(OT)

- 早期より病棟で日常生活動作(食事・整容・更衣・排泄・入浴)の評価を行い、病棟の看護師と連携して訓練を行っています。

- リハビリテーション科OT室では円滑な自宅退院に向け、入浴シミュレータを用いた動作訓練、キッチンでの家事動作訓練、自助具の作成などを行っています。

- 外傷や関節リウマチなどによる手の障害に対して訓練を行っています。

- 整形外科外来で精密知覚機能検査を行っています。

言語聴覚療法(ST)

- 言語、発音、記憶や注意、飲み込み(嚥下)などの評価と訓練を行っています。

- 病棟で行われる嚥下の回診や、栄養サポートのチームに参加し、食事やリハビリテーション治療での栄養管理に関する提案などを行っています。

- 脳神経外科外来で高次脳機能評価を行っています。

- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科外来で小児の聴覚検査や人工内耳の調整などを行っています。

取得資格

|

資格名

|

資格認定協会・学会等 | 取得人数 |

|---|---|---|

| 専門理学療法士 ・運動器理学療法 ・神経理学療法 ・小児理学療法 |

日本理学療法士協会 | 2名 |

| 認定理学療法士 ・運動器 ・神経筋障害 ・脳卒中 ・呼吸 ・代謝 ・徒手理学療法 ・管理運営 |

日本理学療法士協会 | 6名 |

| 認定言語聴覚士 ・失語・高次脳機能障害 |

日本言語聴覚士協会 | 1名 |

| 公認心理師 | 厚生労働省 | 1名 |

| 臨床神経心理士 | 日本神経心理学会 日本高次脳機能障害学会 | 1名 |

| 心臓リハビリテーション指導士 | 日本心臓リハビリテーション学会 | 6 名 |

| 心不全療養指導士 | 日本循環器学会 | 7 名 |

| 呼吸療法認定士 | 日本胸部外科学会 日本呼吸器学 日本麻酔科学会 (3学会合同) |

19 名 |

| 呼吸ケア指導士 | 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 | 1名 |

| 日本糖尿病療養指導士 | 日本糖尿病療養指導士認定機構 | 2名 |

| 急性期ケア専門士 | 日本急性期ケア協会 | 1名 |

| 終末期ケア専門士 | 日本終末期ケア協会 | 1名 |

| 栄養サポートチーム専門療法士 | 日本臨床栄養代謝学会 | 1名 |

| 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 | 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 | 1 名 |

| 医療リンパドレナージセラピスト | 日本医療リンパドレナージ協会 | 1 名 |

| AMPS(Assessment of Motor and Process Skills)認定評価者資格 | AMPS Project International | 1名 |

| Lee Silverman Voice Treaning®BIG 認定療法士 | LSVT Global | 2名 |

| A-ONE(The ADL-focused Occupation-based Neurobehavioral Evaluation)認定評価者 | 日本A-ONE研究会(日本作業療法士協会SIG) | 1名 |

| ACLSプロバイダー | 日本ACLS協会 | 1名 |

| BLSインストラクター | 日本ACLS協会 | 1名 |

| BLSプロバイダー | 日本BLS協会 | 4名 |

| 福祉住環境コーディネーター 2級 | 東京商工会議所 | 6名 |

| メンタルヘルス・マネジメント検定試験 II種 | 大阪商工会議所 | 6名 |

| 第一種衛生管理者 | 厚生労働省 | 1名 |

当科で行っている主な研究について

- 人工膝関節手術後患者の疼痛に影響を与える因子の分析 / 佐藤久友、他

- 特発性正常圧水頭症に対する多職種協同による集学的臨床評価の有用性の検証 / 二階堂泰隆、他

- 当院でリハビリテーション医療を実施しているがん・膠原病患者の倦怠感に関する前向き調査研究 / 二階堂泰隆、他

- 特発性正常圧水頭症とパーキンソン病の歩行分析 -動的安定性の検証- / 二階堂泰隆、他

- 視覚や聴覚手がかりがすくみ足を呈したパーキンソン病患者の前方歩行不安定性に与える影響 /浦上英之、他

- 集学的治療を受ける脳腫瘍患者の身体・認知機能と日常生活動作能力の変化の検討 / 石田直也、他

- 新たな運動効率指標の開発に関する研究-健常若年者における妥当性・信頼性の検討- / 安田歩

- 「様々な歩行課題中の視線特性の検討」 / 二階堂泰隆、他

- 救急集中治療室でリハビリテーション治療を実施した患者の入室時および退室時の動作能力、患者背景と転帰先の関連についての検討 / 大黒健太

- 脳卒中急性期から亜急性期にかけての姿勢定位障害の変化が機能予後に及ぼす影響/工藤和輝、他

(2025年9月1日 現在)